你是否思考过这样的问题?视觉系统中的基础色光由红绿蓝(RGB)构成,而彩色输出设备却依赖青品黄黑(CMYK)四色体系,这背后的光学原理有何不同?

两种色彩体系的光学本质

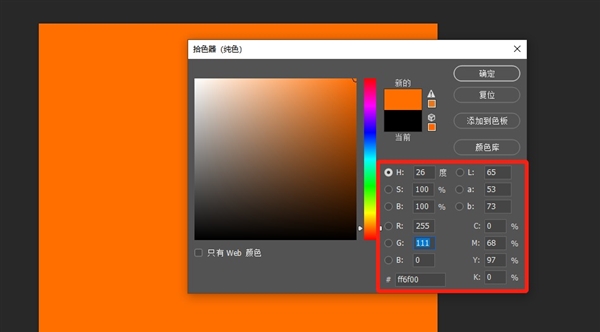

RGB色彩体系建立在人类视觉对色彩的识别机制之上。该体系通过调节红、绿、蓝三种光源的强度配比,能够复现人眼可辨识的绝大多数可见光谱。

这种加色混合模式的特点在于:当三种基色以最高亮度叠加时,将呈现纯白色光。在数字化应用中,每个颜色通道通常采用0-255的亮度分级,8位深度下可组合出超过1600万种色值。

现代显示设备中,无论是液晶屏的滤光层还是OLED的自发光单元,均基于RGB分色原理。例如在OLED面板中,每个像素单元由红绿蓝三色微型发光体构成,通过精确控制各色发光体的电流强度来实现精准显色。

相较于发光显示技术,印刷领域采用截然不同的CMYK减色系统,包含青色、品红、黄色及定位黑四种颜料。其工作原理依赖颜料对特定光谱的物理吸收——当白光照射印刷品时,未被吸收的剩余光谱形成人眼感知的色彩。

四色印刷的技术必然性

1)物理显色局限

理论上CMY三原色混合应能产生黑色,但实际颜料纯度无法达到理想状态。当三种颜料完全叠加时,实际呈现的是深褐色而非纯黑,这迫使印刷工艺必须引入专用黑色颜料来确保暗部细节表现。

2)色彩保真需求

电子屏幕显示的RGB色域明显广于印刷色域,某些高饱和度的屏幕色彩在实物印刷时难以准确还原。采用CMYK体系可直接对应印刷颜料特性,通过专业校色系统能最大限度保证设计图与成品的色彩一致性。

3)工业化生产考量

专业黑色颜料的应用显著降低了彩色墨水的消耗量,在保证印刷品质的同时有效控制生产成本。四色印刷体系经过百年发展,已形成成熟的标准化流程,能够支撑大规模商业印刷的高效运作。

色彩转换的技术挑战

设计师在数字创作阶段多使用RGB模式,但在印刷前必须进行色彩空间转换。这个过程中,超出CMYK色域的颜色会被自动映射到最接近的可印刷色值,往往导致部分亮色出现灰阶损失。

专业印前处理通常借助Lab色彩模型作为转换中介,这种基于人类视觉感知的模型能更精准地保持色彩特征。有经验的设计师会采用软打样技术,在创作阶段就模拟印刷效果,从而减少后期调整成本。